アクアマリンふくしま(福島県いわき市)とマルハニチロ(東京都)が共同研究を行い、サンマの試験養殖に成功した。マルハニチロによるとサンマの養殖例があまりない中で、事業化を見据えることができる規模の養殖に成功したのは世界初という。事業化されれば、近年不漁傾向にあるサンマの安定供給に貢献することにもなりそうだ。

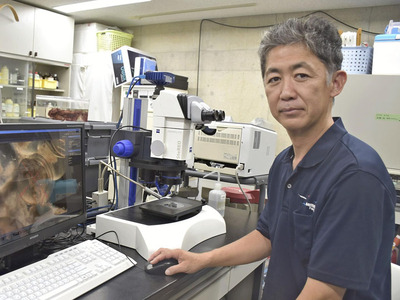

「長年培ってきたサンマの飼育や繁殖技術が養殖にも活用できると分かりうれしく思う」。試験養殖に携わったアクアマリンふくしま学芸員の山内信弥さん(51)は喜ぶ。サンマの養殖は採算が合わずに研究が進んでこなかった分野。マルハニチロは「サンマの食文化を守るためにも、取り組まなければいけない課題」として、アクアマリンとの試験養殖に乗り出した。

アクアマリンは2023~24年に、山内さんと交流のあるマルハニチロ養殖技術開発センター(鹿児島県)にサンマの卵を提供。山内さんが管理方法や孵化(ふか)した稚魚の育成方法、「臆病で神経質」というサンマの性質などを伝授した。

サンマは臆病で神経質なことに加え水温に敏感で、比較的冷たい水温を好む。マルハニチロの担当者は「光などの外部刺激に敏感で、少し近づいただけでも水槽の壁にぶつかったり水槽から飛び出してしまう。うろこがはがれやすいため、ほかの魚種以上に飼育管理に気を使う必要があった」と明かす。同センターの知見、技術をつぎ込み、24年6月に市場への出荷目安である100グラムを超えるサイズに成長させることに成功、同年8月には人工授精も成し遂げた。

魚類の生態などを研究する北里大の福田和也助教は今回の成果を「養殖サンマの可能性が広がり、大いに期待できる事業の一つ。種の多様性や保全の面からも望まれる事業になる」と評価。「飼育技術や方法の最適化が進む段階になる。研究がさらに進めば、養殖規模や水揚げ量が大きく変わることも期待できる」とする。

事業化に向けて、マルハニチロはコスト削減や事業規模、養殖場の選定などの検討を重ねる方針で「近い将来の実現を目指す」としている。多くの日本人に愛される秋の味覚が、手頃に食卓に上る日はそう遠くないかもしれない。

「大衆魚」近年は不漁傾向

サンマは近年、全国的に不漁傾向にある。全国さんま棒受網漁業協同組合(東京都)によると、2024年の全国のサンマ水揚げ量は3万8695トン。近年のピークだった08年(34万3225トン)の1割程度にとどまっている。かつては「大衆魚」と呼ばれ安価で大量に流通していたが、近年は値段が上がっている。