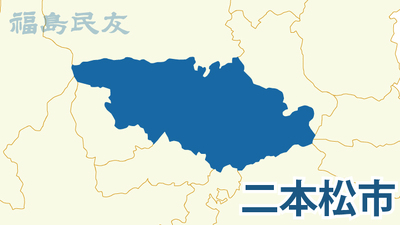

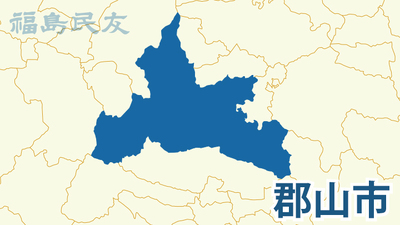

東日本大震災と原発事故をきっかけに、避難所の姿は大きく変わりました。当時、体育館や公民館に毛布を敷いただけの環境で過ごした方も多く、プライバシーの不足や衛生環境の悪化から体調を崩す人が相次ぎました。災害関連死という言葉がより知られるようになり、避難生活そのものが命を脅かす現実は大きな教訓となりました。 その後、国は2016年に「避難所運営ガイドライン」を策定しました。避難所を単なる収容の場ではな...

この記事は会員専用記事です

残り472文字(全文672文字)

続きを読むには「みんゆうプラス」の会員登録もしくは

「福島民友新聞購読」の申し込みが必要です。