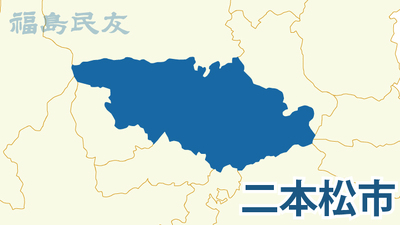

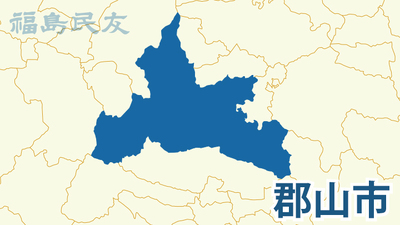

原発事故をきっかけに、「放射線」という言葉が私たちの暮らしの中で強く意識されるようになりました。福島県では2011年度から、小中学校で独自の教材を用いた放射線教育が始まり、現実とつながる学びが続けられています。 一方、これまで見てきたように、広島・長崎では「平和」、青森では「科学技術」、島根では「防災」という異なる軸から放射線教育が行われ、その内容や目的は、地域の歴史や立地によって大きく異な...

この記事は会員専用記事です

残り516文字(全文716文字)

続きを読むには「みんゆうプラス」の会員登録もしくは

「福島民友新聞購読」の申し込みが必要です。