入学、進級などで子どもの生活が大きく変わる春。新たな出会いへの期待の一方、これまでと違う環境にうまく適応できないケースもあります。青年期教育や学習支援が専門のベネッセ教育総合研究所学習科学研究室の佐藤昭宏室長に、親や周りの大人はどう対応したら良いか、ポイントを聞きました。

励ましが時にはプレッシャーに

生活リズムや友人関係の変化によるストレスなどが積み重なると、突然登校を渋ったり、ベッドから起き上がれなくなったり…さまざまな反応として子どもの心身に現れることがあります。

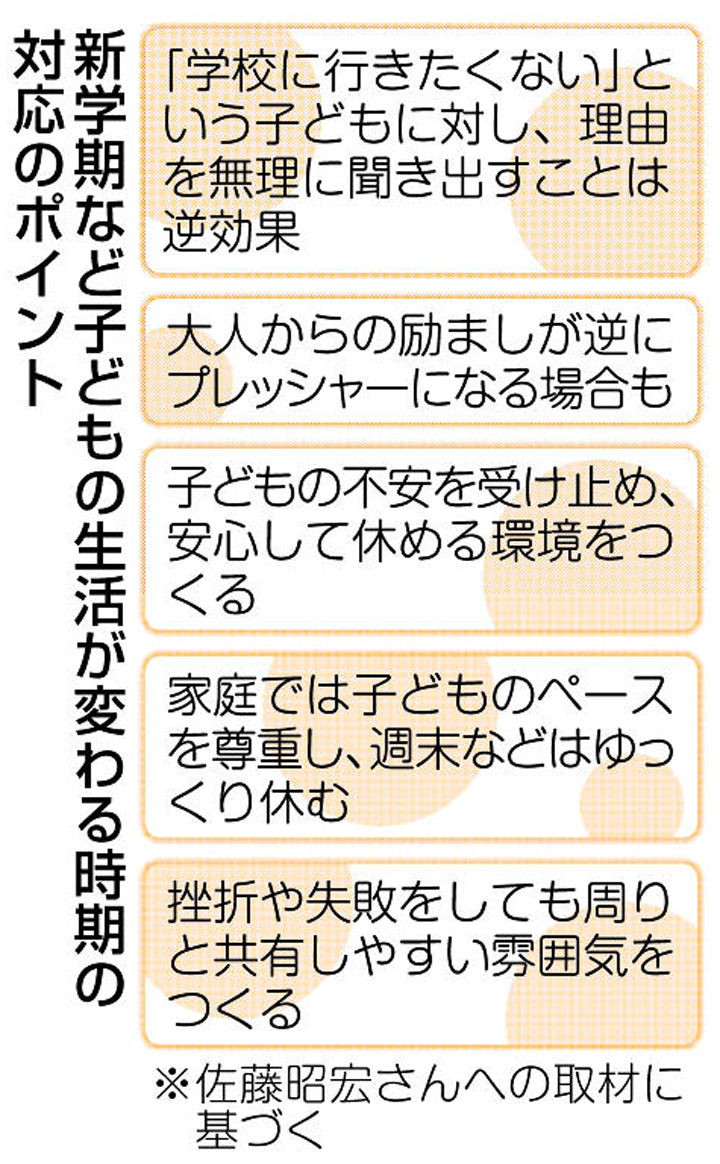

要因は複合的で、必ずしも環境の変化だけではありません。「理由は分からないけどやる気が出ない」「何となくだるい」といったふうに、学校に行きたくない理由をうまく説明できないことも多く、無理に聞き出すことは逆効果です。

保護者や教師からの励ましが逆にプレッシャーになってしまうことも。まずは子どもの状況や気持ちを理解しながら、不安を受け止めることが重要。その上で、安心して休める環境づくりに努めてもらいたいです。

共同研究をしている岐阜市立草潤(そうじゅん)中では、子どもの不安や緊張を取り除き、伴走しながら多様な学びを支える取り組みを進めています。

教室にいることがつらい場合は、保健室の他、図書室や校長室、個人ブースなど、子どもが自分の体調に合わせて過ごす場所を変えたり、学ぶ内容や学び方を変えたりすることができます。自主性が重んじられる中で、少しずつ元気を取り戻していきます。

新学期は何よりも心の安定が最優先です。家庭ではなるべく子どものペースを尊重し、週末などはゆっくり休んで心身の疲れを癒やすことが大切。一時的に言葉遣いがきつくなったり、寝てばかりになったりすることもありますが、緊張状態から解放されたことで起こるものなので、心配しすぎる必要はありません。

あえて手出さず、一歩引き見守る

勉強への意欲が湧かない子も増えています。この時期を学ぶことの意味や向き合い方を考える機会と捉えることもできます。例えば、パティシエになりたいという夢がある子なら「おいしいお菓子を作るための正確な計量や材料の計算には算数を学ぶといい」というふうに、勉強の意味を関心の度合いに応じて広げてあげる何げない会話もサポートの一つです。

たとえ失敗や挫折をしても、家族など周りと共有しやすい雰囲気をつくることも大事。春は子どもにとって挑戦の季節でもあります。あえて手を出さず、一歩引いて見守ってあげてください。(談)

◇

さとう・あきひろ 京都市出身。東京大大学院教育学研究科修士課程修了。学習支援、探究的な学びなどが専門。