ポイント

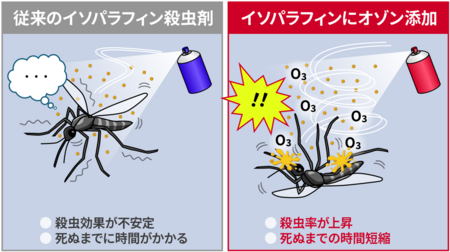

・ オゾンを混和することでイソパラフィンの持つ「害虫を窒息させる」効果が高まることと、窒息するまでの時間が大幅に短縮されることを確認

・ 害虫の抵抗性が高まるリスクがなく、人体に対する安全性が高い物質の組み合わせ

・ 衛生害虫や農業害虫の低環境負荷型防除に応用が期待

【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202510237636-O1-7tK9LoFG】

概 要

国立研究開発法人 産業技術総合研究所(以下「産総研」という)バイオものづくり研究センターの菊池 義智 研究チーム長らは、株式会社E・テック(以下「E・テック」という)と共同で、除菌などに広く用いられているオゾンをイソパラフィンと混和することで、イソパラフィンの害虫防除機能が高まることを発見しました。

化学的殺虫剤は、標的とする防除対象の害虫に対して即効性のある強力な効果を示す一方で、標的外の生物や人体への影響など環境への負荷が高いこと、また、繰り返しの使用は害虫の抵抗性が上がることから無制限に使用できるものではありません。そこで、昆虫の呼吸器官である “気門” を物理的にふさぎ窒息させることで効果を発揮する物理的殺虫剤との併用が進められています。しかし、気門封鎖のような物理的殺虫剤は即効性が低いなどの問題があり化学的殺虫剤からの脱却はなかなか進んでいません。

今回開発した技術は、これまで限定的にその役割を果たしてきたイソパラフィンの物理的殺虫剤としての殺虫効果と即効性を高めるものです。衛生害虫に対して噴霧試験をした結果、イソパラフィンにオゾンを混和したものの方がイソパラフィン単体よりも殺虫効果が高まり、窒息死するまでの時間も最大で7倍程度も早まることが分かりました。イソパラフィンとオゾンは共に環境負荷が低く、多くの化粧品や食品にも使われているものです。将来、蚊やゴキブリなど衛生害虫やカメムシのような農業害虫の低環境負荷型防除に応用できると考えられます。

今回の研究成果の詳細は2025年10月28日に「Scientific Reports」に掲載されます。

下線部は【用語解説】参照

開発の社会的背景

化学的殺虫剤は、標的とする防除対象の害虫に対して、神経系・呼吸系・内分泌系などに特異的に作用することで即効性のある強力な効果を示します。一方で、化学的殺虫剤の繰り返しの使用は害虫の抵抗性が上がることが知られており、また、多用による標的外の生物や人体への影響も無視できません。そのため化学的殺虫剤は高環境負荷型防除といえ、我が国の農業分野においても2050年までに化学的殺虫剤の使用量50%低減(リスク換算)が目標として掲げられています*。そこで、標的外生物への影響も限定的で、呼吸などの生存に必須な機能を遮断することから抵抗性が発達しにくい、物理的殺虫剤との併用が進められています。物理的殺虫剤にはさまざまな種類がありますが、昆虫の呼吸器官である “気門” を物理的にふさぎ(気門封鎖)窒息させることで効果を発揮するマシン油乳剤・植物油・シリコーンオイルなどがその代表例です。しかし、物理的殺虫剤は殺虫効果が高くないことや持続時間が短いこと、即効性が低いことなどから化学的殺虫剤からの脱却はなかなか進んでいません。

イソパラフィンはヒトへの安全性が高く、すでに化粧品や食品添加物・食品包装に多く利用されていますが、その気門封鎖による殺虫効果は100年以上前から知られています。殺虫効果は化学的殺虫剤には及ばず限定的であることからほとんど使われていませんが、ヒトを含む標的外生物への安全性の高さから近年再び注目されてきています。

研究の経緯

産総研ではこれまでに、低環境負荷の害虫防除を目標に、昆虫の全く新しい殺虫剤抵抗性メカニズムの解明や病原微生物抵抗性の発達メカニズムを解明してきました(産総研プレス発表2021年11月10日、産総研プレス発表2024年3月5日)。またわれわれは、殺虫剤抵抗性が発達しにくく、かつヒトに対して安全性の高い殺虫剤の開発を目標に、昆虫の呼吸器官(気門や気管)の研究を展開し、昆虫の気管形成に関与する新たなメカニズムの解明を行ってきました(産総研プレス発表2021年3月2日)。

E・テックは、これまでにオゾンが持つ除菌作用に着目し、家庭環境でも安心して使えるオゾンベースの除菌剤の開発を進めてきました。その過程でオゾンを基材とした新規害虫防除資材の開発にも着手し、その利活用範囲の拡大を図ってきました。中でも、オゾンを既存の害虫防除資材と組み合わせることで新たな機能を発揮する可能性はないか、試行錯誤を重ねてきました。

研究の内容

イソパラフィンは古くから害虫の気門封鎖剤として利用されてきましたが、殺虫活性や即効性の問題から、化学的殺虫剤が普及してからはほとんど使われなくなっていました。しかし近年、化学的殺虫剤を巡る環境問題や人体への影響、さらには乱用による抵抗性害虫の出現などさまざまな問題が顕在化してきており、抵抗性が発達しにくく安全性も高い物理的殺虫剤に再び注目が集まっています。

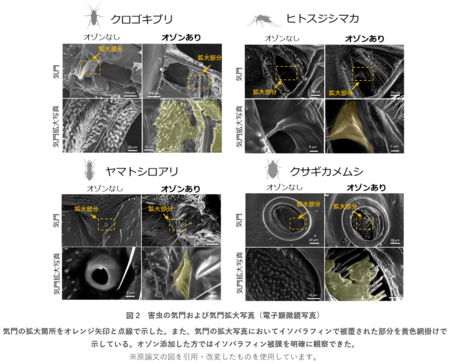

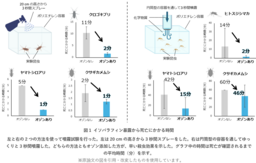

本研究では、イソパラフィンによる気門封鎖に着目して実験を進め、その殺虫効果がオゾン添加によって大幅に向上することを発見しました。代表的な害虫としてクロゴキブリ(Periplaneta fuliginosa)、ヤマトシロアリ(Coptotermes formosanus)、ヒトスジシマカ(Aedes albopictus)、クサギカメムシ(Halyomorpha halys)を対象に試験を行った結果、オゾンを含まないコントロール剤(LPG、イソプロピルアルコール、イソパラフィンからなる従来の剤)を噴霧した場合に比べ、オゾンを含む剤(コントロール剤にオゾンを添加したもの)を噴霧した場合にシロアリとカメムシでその死亡率が大きく高まることが分かりました(シロアリでは死亡率が60%→100%に、カメムシでは80%→100%に上昇)。ゴキブリと蚊では、オゾンの有無にかかわらず死亡率は100%でした。

注目すべきことに、いずれの害虫においてもイソパラフィンへのオゾン添加によって死亡までの時間が大幅に短縮していました(図1)。特にゴキブリや蚊ではその効果が顕著で、コントロール剤では死亡までに10分~14分を要していたものが、オゾン添加によって2分程度に大幅に短縮しました。

【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202510237636-O4-W4KR8Id9】

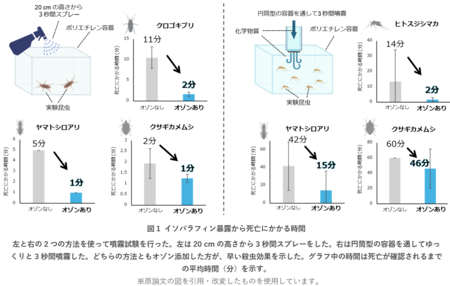

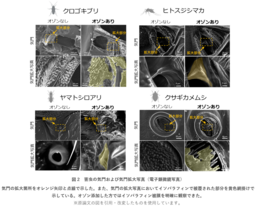

次に、その死亡率の上昇と死亡時間短縮のメカニズムを解明するために、走査電子顕微鏡(SEM)による気門の観察を行いました。その結果、オゾン添加によって気門周辺および気門内部におけるイソパラフィンの被覆箇所が増大している様子が観察されました(図2)。気門から体内につながる気管についても観察をしましたが、気管の形成に大きな違いは見られず、気門封鎖の効率化がオゾン添加イソパラフィンの高い殺虫活性の要因であると考えられます。化学反応性の高いオゾンがイソパラフィンと相互作用することで、その粘性等に影響を与え、気門をふさぎやすくなったものと考えられます。

【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202510237636-O3-7RPdVwd5】

今後の予定

「呼吸」は昆虫の生存に必須であるため、気門をふさいで窒息させる物理的殺虫法は抵抗性が発達しにくいと考えられています。イソパラフィンとオゾンは共にヒトへの安全性が高いことから、将来は、蚊やゴキブリを中心とした衛生害虫・不快害虫の防除のみならず、シロアリのような家屋害虫やクサギカメムシのような農業害虫、さらには貯穀害虫や海外からの侵入害虫の防除などにも応用し、持続可能で安全性の高い害虫防除剤の開発につなげます。

論文情報

掲載誌:Scientific Reports

論文タイトル:Enhanced insecticidal activity of isoparaffin by ozone as an adjuvant

著者:Hiroyuki Morimura, Hiroshi Shibata, Antoine-Olivier Lirette, Eiichi Yoshida, Yoshitomo Kikuchi

DOI:10.1038/s41598-025-20317-x

参考情報

*「みどりの食料システム戦略」令和3年5月

用語解説

オゾン(ozone, O₃)

酸素分子(O₂)が変化してできる気体で、強い酸化作用を持つ。自然界では雷や紫外線の作用で発生し、大気中のオゾン層は地球を紫外線から守る。その酸化作用を利用して、消臭や除菌、食品や農産物の保存などにも広く使われている。

害虫

ヒトの生活や健康、農業・畜産、食品の保存などに被害をもたらす昆虫を指す。感染症や食中毒菌を媒介する衛生害虫・不快害虫や、木材を食害する家屋害虫、農作物に害を及ぼす農業害虫、貯蔵された穀物を加害する貯穀害虫などが挙げられる。

化学的殺虫剤

害虫の体に取り込まれて、神経や代謝、ホルモンの働きを薬剤が阻害することで害虫を死滅させるタイプの殺虫剤。即効性があり、広範囲の害虫に効果があるが、薬剤抵抗性や環境への影響が問題になることがある。

気門

昆虫の体の側面に並んでいる小さな穴で、昆虫はここから空気を取り入れて体内に酸素を送り、二酸化炭素を出している。気門は体内で気管と呼ばれるチューブ状の組織に連結し、この気管ネットワークを通して全身に酸素が送られる。

物理的殺虫剤

害虫の体表や呼吸器官を物理的にふさいだり、体表面に吸着して脱水させたりして駆除するタイプの殺虫剤。代表例は気門封鎖剤で、油膜などが気門を覆い昆虫の呼吸を妨げて窒息させる。化学的な毒性を利用しないため環境やヒトへの負担が少なく、抵抗性が生じにくいとされている。

プレスリリースURL

https://www.aist.go.jp/aist_j/press_release/pr2025/pr20251028/pr20251028.html