【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202511038324-O1-1N63mMUH】

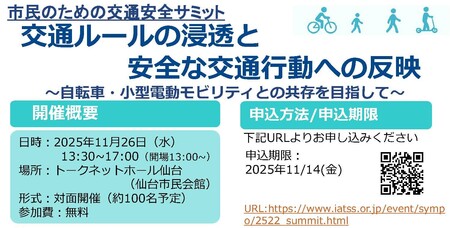

電動キックボードをはじめとする小型電動モビリティや自転車の利用は、利便性の高まりとともに急速に拡大しています。一方で、歩行者や自動車との走行空間の共有、混合交通のリスク、「ながら運転」に代表される行動上の課題など、都市部を中心に新たな問題も顕在化しています。

特に、2026年度に導入予定の「自転車への交通反則通告制度(青切符制度)」を目前に控え、正しいルールの理解と行動変容が求められています。

本サミットでは、「交通ルールの浸透と安全な交通行動への反映~自転車・小型電動モビリティとの共存を目指して~」をテーマに、専門家・行政・企業・市民が一堂に会し、走行空間の整備、混合交通への対応、安全運転の本質について多角的に議論します。

とくに3つの分科会では、現場や市民生活に密接した視点から課題を掘り下げます。

分科会1「自転車運転の安全性・走行性に適合した空間整備とは」では、歩行者・自動車との共存を踏まえた走行空間デザインやネットワーク形成を検討し、道路環境と通行ルールのギャップをどう埋めるかを議論します。

分科会2「混合交通を考える~小型電動モビリティとの共存~」では、電動キックボードなど新モビリティの社会受容とルール理解、他者への配慮をいかに促すかをテーマに、多様な立場から意見交換を行います。

分科会3「安全運転の本質とは何か~ながら運転から考える~」では、スマートフォン使用などの“ながら運転”が安全行動に及ぼす影響を教育・心理・法制度の観点から考察し、次世代への安全教育の方向性を探ります。

仙台市を舞台に、地域から全国へ、安全で共存可能なモビリティ社会のモデルを発信します。

開催日:2025年11月26日(水)13:30~17:00

開催形態:会場開催

会場: 宮城県仙台市青葉区桜ヶ岡公園4-1 トークネットホール仙台(仙台市民会館)

全体会議:B1 展示室、 分科会:第3、4、5会議室

参加費: 無料

申込み:こちらからお申込み下さい (申込期限:11/14)

【プログラム】

セッション1 全体講義(13:30~14:15)

開会挨拶・開催趣旨説明

小川和久(東北工業大学総合教育センター 教授)

講演

「小型電動モビリティの現状と課題」

鈴木弘司(名古屋工業大学 教授)

「自転車の安全な利活用推進について」

佐々木朝一郎(仙台市市民局生活安全安心部 自転車交通安全課 課長 )

セッション2 参加型テーマ別討議(14:30~16:00)

分科会1:自転車運転の安全性・走行性に適合した空間整備とは

コーディネータ:立松 秀樹(株式会社オリエンタルコンサルタンツ中部支社)

話題提供:鈴木 美緒(東海大学建築都市学部准 教授)、長尾 一輝(株式会社オリエンタルコンサルタンツ東北支社)

コメンテータ:山口 哲男(宮城県自転車軽自動車商業協同組合)

分科会2:混合交通を考える ~小型電動モビリティとの共存~

コーディネータ・話題提供:井料 美帆(名古屋大学大学院環境学研究科准教授)

話題提供:伊藤 大貴(株式会社長大 計画事業部)、高木 僚平(株式会社Luup COO室 室長代理)

分科会3:安全運転の本質とは何か ~ながら運転から考える~

コーディネータ・話題提供:神田 直弥(東北公益文科大学 学長・教授)

話題提供:沖 興一(宮城県警察本部 交通企画課 課長補佐)、安田 弘秋(宮城県教育庁保健体育安全課 学校安全・防災班 課長補佐)

セッション3 全体討議(16:15~17:00)

成果の共有と提言

主催:(公財)国際交通安全学会(IATSS) 2522Aプロジェクト

後援:仙台市